跨界艺术创作者徐晔(刀锋)书法个人全国独立巡展首站杭州于11月4日在杭城城西硒和云创,以【智水润墨•金石为开】主题隆重启幕

跨界艺术创作者徐晔(刀锋)书法个人全国独立巡展首站杭州于11月4日在杭城城西硒和云创,以【智水润墨·金石为开】主题隆重启幕

引言:当商业战略家挥毫,诗性与墨韵如何重塑当代书法

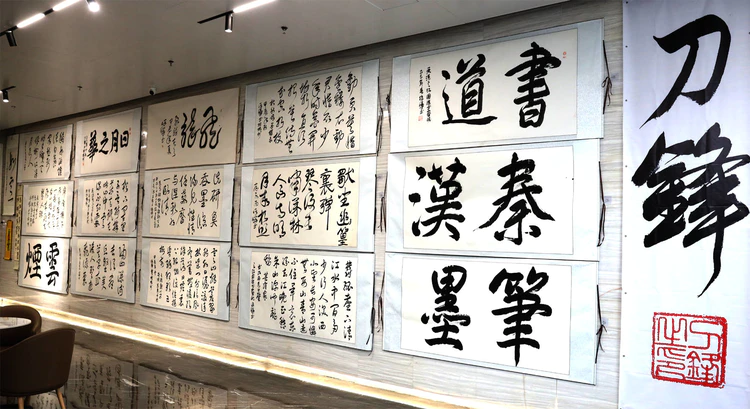

2025年11月4日,杭州西湖区三墩硒和云创写字楼B座一楼大厅,一场名为“智水润墨 金石为开”的刀跨界艺术家刀锋书法艺术展隆重拉开帷幕。

这场备受瞩目的展览,是80后跨商界与艺术界综合艺术创作者徐晔(笔名:刀锋)个人独立书法全国巡展的首站。作为二十年商业策划人、财经媒体主编、80后诗人、青年书法家、音乐签约人、古村镇艺术顾问,徐晔此刻以书法家的身份,开启了这场跨界文化之旅。

本次展览以“智水润墨,金石为开”为核心主题,不仅系统呈现了徐晔在真、草、隶、篆等传统书体上的深厚造诣,更开创性地融入楚帛书、纳西族东巴文等古老文字,铸就了中国书法展览史上罕见的“全书体+古老文字”综合艺术大展,堪称全国首创。

同期预告,徐晔即将在中国经济出版社出版的17万字商业专著《2025,AI商业产业下的中国商业变局》已进入审阅阶段,而其计划在2026年出版的《商业与艺术跨界思维》,更将进一步阐释跨界思维的深层逻辑。

一、跨界基因:商业与艺术的辩证共生

徐晔的艺术生涯始于1989年,8岁师从安徽名家聂传珠,成为书法泰斗李百忍的再传弟子。与传统书法家不同,他的成长轨迹始终伴随着跨界融合的探索,多重身份的叠加让其艺术创作兼具理性深度与感性张力。

(一)媒体人的洞察力

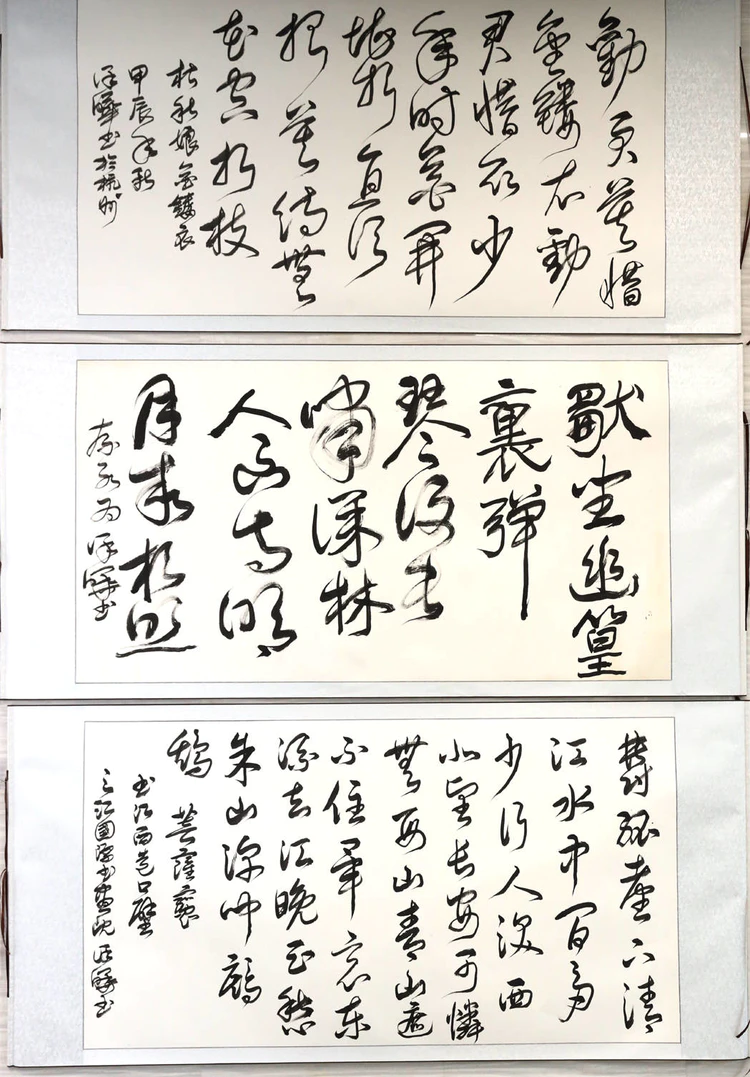

曾任《中国民营》编辑部主任的徐晔,对社会变迁的敏锐观察转化为书法中的“时代笔触”。在代表作《水调歌头·甲辰中秋》中,行书的温润与草书的狂放交替出现,仿佛映射当代人在传统与创新间的徘徊,字里行间流淌着对时代脉搏的精准捕捉。

(二)战略策划人的全局观

作为企业战略顾问,徐晔策划过蒙古源流影视城、平潭诗歌岛等诸多项目,这种“空间重构”思维被巧妙融入书法章法。其大草作品《破阵子》通过疏密对比与墨色跌宕,构建出类似商业版图的视觉战略,将资源配置的商业逻辑转化为笔墨间的虚实相生。

(三)诗人的情感内核

身为华夏诗社创始人,徐晔在2025年8月至10月,奔赴中国北方内蒙古采访诗集《驿站:从江南到北疆》,将在中国人文发展出版社出版,徐晔的在该诗集中,表现的苍茫意象,在其笔端化为飞白与涨墨。他曾说:“书法是忘我的玩耍,字不过是载体。”这种对艺术本质的通透理解,让其作品既具文学底蕴,又富精神张力。其诗作《甲辰年大年初一》曾入选美国华人《世界诗刊》,徐晔的草书版本以连绵笔势构建时空交错的年味记忆,实现了诗意与笔意的完美交融。

二、师承与突破:从传统根基到“刀锋”风格

徐晔的书法根基扎于三十余年系统训练,而其创新则源于对传统的“创造性转化”。师从当代著名书法家李百忍(师爷已故)关门弟子聂传珠(如今近90高龄,80年代中国知名名家),1989年夏天开始的童子功锤炼,一晃便是三十余年。

(一)传统功底的深耕

徐晔的楷书以柳体《多宝塔》立骨,颜体《勤礼碑》养气,五年深耕《东方画赞碑》铸就雄浑底蕴。隶书双修《曹全碑》的秀逸与《石门颂》的朴拙,奠定“刚柔相济”的线条哲学。17岁入无锡书法艺专,师从米芾、王羲之体系,毕业论文《行书的艺术价值发展》已显理论风华,为日后的艺术突破埋下伏笔。

(二)“刀锋”风格的三大特征

1. 笔法裂变:将米芾“八面出锋”与怀素“使转”融合,加入甲骨文的峻利与汉简的率意,形成“锐利中见柔韧”的线质,既具传统法度,又富现代张力。

2. 章法重构:借鉴商业策划的空间思维,在《望洞庭》中以“疏可走马,密不透风”的布局,模拟湖山氤氲之气,让静态笔墨产生动态空间感。

3. 墨法实验:焦墨写沉郁,涨墨抒激昂,《如梦令》中“绿肥红瘦”的枯润对比,暗合词人命运起伏,让墨色变化成为情感表达的载体。

三、诗书共生:文学与笔墨的互文性实践

徐晔始终探索诗书合一的当代范式,将文学性深度融入书法创作,同时通过跨媒介叙事拓展传统文化传播边界。

(一)从诗意到笔意的转化

在《清酒》《汉江》等诗作中流淌的“无声的吻”,转化为书法中欲说还休的飞白,让笔墨自带情感温度。这种转化并非简单的文字书写,而是将诗歌的意境、节奏、情感融入线条肌理,使书法成为诗歌的视觉延伸,实现了“诗为心声,书为心画”的传统文人理想。

(二) 跨媒介叙事的创新

2023年在网络线上书法展中,徐晔将《这一年》的朗诵声波与笔墨节奏同步,形成“听觉-视觉”共振,让静态艺术获得动态表达。其在杭州小众圈层公司打造的“诗音”平台,上,以刀锋原创诗词供稿,以其诵读之声重构诗歌文化传播。让现代诗歌的艺术,和笔墨一样具有灵动性,更贴近当代受众。

而本次杭州站展览,全场背景音乐均由其创立的杭州墨刀文化传播有限公司提供,均为原创歌曲,音乐与书法作品意境相融,营造“视听一体”的沉浸式艺术场域,实现“耳闻仙乐,目染墨香”的独特观展体验。

四、展品大观:传统书脉与古老文字的交响共鸣

本次杭州站展览,徐晔(刀锋)精心遴选了近年来的书法精品,构成了一幅从殷商甲骨文到现代书法,从主流书体到小众文字的宏大历史文化长卷。据不完全统计,能将真、草、隶、篆等主要书体与甲骨文、金文、楚帛书、《爨宝子碑》字体、东巴文等古老及小众文字如此系统、全面地融合并进行艺术创作与展示的,在全国范围内实属罕见,此次尝试无疑具有开创性意义。

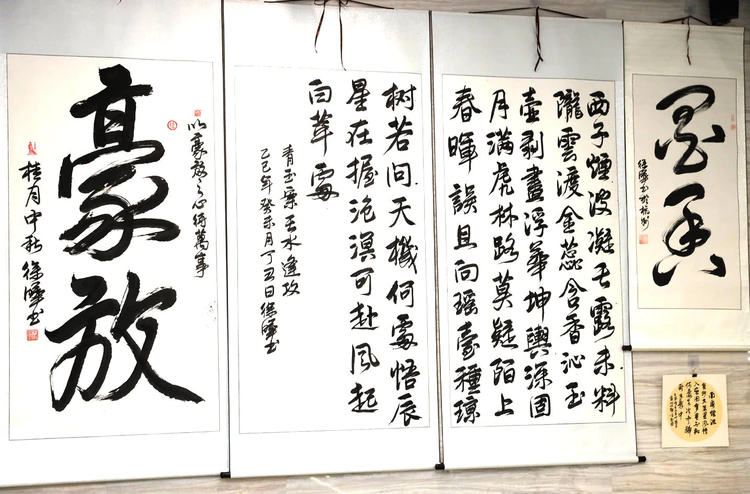

(一)草书为主导:黄庭坚笔法与康有为碑学的现代演绎(占比50%)

展览的半壁江山由草书作品构成,集中展现了徐晔对“宋四家”之一黄庭坚书法风格的深刻领悟与对近代书法革新家康有为碑学思想的创造性继承。黄庭坚草书的长枪大戟、连绵不绝与康有为书法的雄浑开张、奇逸豪纵在徐晔的笔下交融,形成了独具“刀锋”特色的狂草风格——线条劲健如铁,笔势奔放不羁,墨色变化丰富,既体现了对传统法度的坚守,又彰显了当代人的精神气度与艺术张力。观其草书作品《破阵子》,通过字形大小、笔画疏密、墨色浓淡的强烈对比,营造出波澜壮阔的视觉效果,仿佛能听到金戈铁马之声,感受到创作者激荡的情怀与深邃的商业战略般的全局把控力。

(二)行书与行草:米芾书风的灵动挥洒(占比25%)

行书与行草作品占比四分之一,徐晔主要取法宋代书法大家米芾。米芾书法以“八面出锋”、“沉着痛快”著称,其行草作品更是神采飞扬,变幻莫测。徐晔深得米芾笔法精髓,用笔提按顿挫,转折灵动,结体欹侧生姿,气韵贯通流畅。无论是尺牍小品还是条幅巨制,均展现出其对米芾书体的精准把握与个性化演绎,于端庄中见飘逸,于法度中显自由,体现了其作为跨界创作者在理性与感性之间的自如切换。

(三)小众书体:穿越时空的文字探秘之旅(占比25%)

展览最具特色与学术价值的部分,无疑是占比25%的小众书体展示。这部分展品不仅是对中国书法史的补充,更是对濒危文字与文化的抢救性发掘与艺术化再现,构成了全国首创的“全书体+古老文字”展览架构。

1. 甲骨文与金文(大篆):作为中国现存最古老的成熟文字,甲骨文以其古朴稚拙、瘦劲挺拔的线条,记录了商代王室的占卜活动与社会生活。金文(大篆)则多见于商周青铜器,笔画肥腴,结构端庄,充满了庙堂之气与历史的厚重感。徐晔的甲骨文、金文作品,力求再现古文字的原始风貌与精神内核,笔触间既有金石之味,又不失笔墨情趣。

2. 小篆:秦始皇统一六国后推行的标准文字,由李斯等人整理创制,其笔画匀整,结构对称,线条圆转流畅,极具装饰美感与秩序感。徐晔的小篆作品,法度严谨,端庄秀丽,展现了其扎实的传统书法功底。

3. 楚帛书:一种发现于湖南长沙子弹库楚墓的战国时期帛书,是中国目前发现最早的帛书之一。其文字具有浓厚的楚地特色,字形修长,笔画流畅,异体字较多,内容涉及天文、历法、神话等,充满了神秘的浪漫主义色彩。徐晔对楚帛书的研究与创作,为观众打开了一扇了解先秦时期南方文化与文字艺术的窗口。

4.《爨宝子碑》字体:此碑为东晋时期碑刻,其字体是汉字演变史上隶书向楷书过渡时期的典型代表,具有极高的艺术价值与学术研究价值。其书法风格朴茂古厚,大巧若拙,率真硬朗,气度高华,气魄雄强,奇姿尽现。因其正处于隶变时期,体势情趣、情态均在隶楷之间,寓飘然于挺劲,杂灵动于木讷。这种独特的艺术魅力使其备受历代碑学大家推崇,至今仍延续着其不可忽视的影响力。徐晔对《爨宝子碑》的临习与创作,展现了他对书法演变脉络的深刻理解和对“金石气”的执着追求。

5. 纳西族东巴文:这是纳西族先民创造并使用的一种古老文字,主要用于书写东巴教经典,是目前世界上为数不多仍在使用的象形文字之一,被誉为“活着的象形文字活化石”。

东巴文形态原始,以形表意,每个文字都像一幅简笔画,生动形象,承载着纳西族丰富的文化记忆与民族智慧。徐晔将东巴文引入书法创作,不仅是对少数民族文化的尊重与弘扬,更为书法艺术注入了新的灵感与表现形式,是“金石为开”精神在文化多样性保护与传承上的生动体现。

五、主题深解:“智水润墨,金石为开”的多维意蕴

展览主题“智水润墨,金石为开”凝练概括了徐晔(刀锋)的艺术理念、创作方法及其跨界身份的独特价值,其内涵丰富,可从四个维度进行深度解析:

(一)文化意象的辩证统一

1. “智水润墨”:艺术与智慧的柔性交融

“智水”源自《论语》“知者乐水”,既暗合杭州“江南水乡”的地域特质,亦隐喻徐晔作为跨界创作者的商业智慧,包括其精准的战略策划能力、敏锐的经济洞察力以及在复杂环境中运筹帷幄的全局观。水具有流动性、包容性和适应性,象征着徐晔打破艺术边界、学科壁垒的创新思维,正如展览中精心设计的音乐与书法的“视听共振”环节,使静态的书法作品获得了动态的听觉维度的诠释与延伸。

“润墨”直指书法创作的物质载体,呼应宣纸“润墨性”对水墨层次的表现力,更深层体现徐晔以商业理性“滋养”艺术感性的跨界逻辑——如其新书将书法章法类比商业战略布局,用管理学的思维解读艺术创作的规律,实现了理性对感性的有效赋能与升华。

2. “金石为开”:传统与信念的刚性力量

“金石”既指展览中占比25%的甲骨文、金文、碑刻字体(如《爨宝子碑》的朴拙雄强),亦化用《后汉书》“精诚所至,金石为开”的典故,强调了艺术家对传统文化的虔诚坚守、对艺术理想的执着追求以及为之付出的不懈努力与坚定信念。

“为开”则彰显了一种突破性与开创性。徐晔以“全书体+古老文字”的创新架构(涵盖楚帛书、东巴文等),为沉寂的古文字赋予当代生命力,呼应康有为碑学革新精神,是对传统的创造性转化和创新性发展。

二者的辩证统一:“智水”的柔性与“金石”的刚性,共同构成了徐晔艺术创作中相辅相成、对立统一的两个方面。柔性的智慧与创新思维,如同水之浸润,使古老的书法艺术焕发生机;而刚性的传统坚守与坚定信念,则如同金石之质地,确保了艺术探索的根基与方向。这种刚柔并济、文武之道,正是其艺术魅力与思想深度的来源。

(二)商业与艺术的互文诠释

1. “智水”的商业隐喻:资源配置与战略思维

徐晔将企业战略的“资源配置”思维注入书法章法,如大草作品《破阵子》以疏密对比模拟商业版图的动态演变与资源优化配置,使书法作品具有了类似商业版图的视觉张力与战略纵深感。其新书《跨界进化论》更系统阐释“书法章法如商业生态位理论”,将书法创作中的空间经营、虚实相生、主次分明等原则,与商业生态系统中的物种竞争、市场定位、价值创造等理论进行深度类比与融合,形成了一套独特的、理性对感性进行深度赋能的知识体系。

2. “金石”的艺术升华:文化信念与生态价值

展览中“黄庭坚笔法+康有为碑学”的草书体系(占比50%),以苍劲有力、风骨凛然的线条,传递出创作者对中华优秀传统文化的坚定信念和对艺术高峰的不懈攀登精神,深刻呼应了“金石为开”所蕴含的强大意志力与穿透力。而对纳西族东巴文等小众书体的发掘与活化,恰似企业在跨界融合过程中,通过引入异质元素、构建创新生态,从而实现“1+1>2”的协同效应与增值价值。这种将边缘文化元素转化为核心艺术资源的能力,展现了徐晔独特的艺术眼光与商业洞察力。

(三)杭州地域文化的深度呼应

作为全国巡展的首站,杭州不仅是徐晔从设计师到记者,从记者到企业战略策划人的转型之地,更是他从青春至中年一路风雨相伴的土地。这座江南水乡,润泽了徐晔的商业思想,也润泽了他的艺术人生,选择硒和云创作为首站,蕴含着对这片土地的深厚情感与文化认同。

1. 水墨江南的“智水”基因

杭州是“良渚文明”的发源地,拥有五千年的悠久历史,自古以来便是文人墨客荟萃之地,是“水墨互鉴”的艺术圣地。西湖的“淡妆浓抹总相宜”,富春江的“奇山异水,天下独绝”,都为水墨艺术提供了取之不尽的灵感。徐晔将展览选址于杭州硒和云创园区这一科创企业聚集地,本身就是一种富有深意的安排——将代表传统文脉的书法艺术植入充满现代气息的科技创新空间,实现了古老智慧与当代科技的对话与交融,正是“智水润墨”理念在现实空间中的生动实践。

2. “金石”的在地溯源

杭州西湖畔的西泠印社,是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最广的学术团体,其“金石学”传统源远流长,对中国近现代书法篆刻艺术的发展影响深远。徐晔对碑刻文字(如《爨宝子碑》)的推崇与研习,无疑受到了这一地域文化氛围的潜在影响。同时,展览中楚帛书所蕴含的战国时期浪漫诡谲的文化气息,也与杭州地区早期文明(如良渚文化)所展现出的神秘气质存在着跨越时空的共鸣。

(四)精神境界的终极表达

1. “以柔克刚”的创作哲学

“智水”的流动性、包容性与“金石”的坚硬性、稳固性,巧妙地隐喻了徐晔“理性与感性共生”的跨界身份。他既是运筹帷幄的商业战略家,又是感性敏锐的艺术家、诗人。他曾言:“书法是线条的玩耍”,这种“玩耍”并非漫无目的的嬉戏,而是建立在深厚传统功底和理性思考基础上的自由创造,恰似水性智慧能够化解艺术创作中可能遇到的形式束缚与思维定势,最终达到“金石为开”的通透境界与艺术高度。

2. 文化信念的时代宣言

在AI技术飞速发展、商业伦理面临诸多挑战的当下,徐晔的新书《2025,AI商业产业下的中国商业变局》将聚焦于此时代背景下的商业变局。而此次展览,则以“金石为开”的坚定姿态,重申了人文精神在科技时代的不可替代性与永恒价值。正如纳西族东巴文的“活态传承”所昭示的,文字不仅是交流的工具,更是文化的载体和民族身份的象征。唯有对自身文化抱有坚定信念,并勇于创新实践,才能穿透时代的迷雾,开辟出属于当代人的文化艺术新境界。

主题的策展深意:此八字主题实为徐晔艺术观的浓缩——以商业智慧为“水”,润泽传统笔墨之“墨”;以文化信念为“金石”,劈开创新之路。它既是对杭州“水墨诗城”的礼赞,亦是对“跨界者看见全景”(徐晔语)的生动诠释。正如刀锋笔意,柔中蕴刚,终成破界之力。

六、跨界赋能:综合艺术对商业理解的深度滋养

徐晔(刀锋)即将由中国经济出版社出版的商业专著,是其跨界探索的集大成之作。这部著作并非简单地谈论商业理论,而是将在当前正在火热的AI技术手段与伦理思维,在当前商业应用中的认知做底层逻辑的解析和阐述,展现了一种前所未有的商业理解视角。这种综合艺术素养与商业智慧的深度融合,不仅成就了其“全书体+古老文字”的书法创新,更构建了其独特的商业认知体系。

(一)书法艺术与商业战略的同构性

徐晔将书法的“章法”比作商业的“战略布局”。书法作品中字与字、行与行之间的呼应顾盼、疏密穿插、虚实相生,如同商业竞争中企业的市场定位、资源分配、产品组合与风险控制。中锋用笔的稳健与侧锋取势的灵动,恰似企业在稳健经营与创新突破之间的平衡。一幅成功的书法作品需要整体的和谐统一与局部的精彩变化,一个成功的商业战略同样需要全局观念与细节执行的完美结合。这种将书法艺术的审美原则与商业战略的规划方法进行类比和迁移,为商业决策提供了富有启发性的新思维模型,也正是其“智水润墨”理念在商业领域的延伸——以艺术的审美逻辑丰富商业的战略逻辑。

(二) 诗歌意境与品牌塑造的共鸣

诗歌讲究意境的营造、情感的抒发与语言的凝练。徐晔作为诗人,其对文字的敏感度和对情感的洞察力,使其在品牌故事的构建、企业文化的提炼以及消费者心理的把握上,具有独特的优势。品牌不仅仅是冰冷的产品或服务,更是一种情感的寄托和价值的认同,这与诗歌通过意象触动人心的机制异曲同工。他的商业实践中,常常能看到诗歌般的想象力与人文关怀,使商业行为超越了纯粹的逐利目的,具有了更高层次的文化内涵与社会价值。这种情感共鸣的营造能力,也体现在其书法创作中,让笔墨不仅是视觉的艺术,更是情感的载体,实现了艺术与商业在情感沟通层面的共通。

(三)诵读艺术与沟通表达的强化

诵读艺术强调对文字节奏、韵律、情感的准确把握与生动传达。在商业领域,无论是团队内部的高效沟通、面向客户的产品推介,还是面向公众的品牌发声,清晰、有力、富有感染力的表达都至关重要。徐晔对诵读艺术的钻研,使其深谙语言表达的技巧与魅力,能够帮助企业更好地传递核心价值,塑造良好形象,提升沟通效率与效果。这种对节奏与韵律的把控能力,也迁移到其书法创作的章法布局中,使作品在视觉上形成独特的节奏美感,与诵读艺术的韵律美形成跨领域的呼应。

(四)音乐原创与氛围营造的智慧

音乐是情感的艺术,能够直接触动人心,营造特定的情绪氛围。徐晔创立的杭州墨刀文化传播有限公司,致力于音乐原创,其作品不仅为本次书法展增色不少,更启发了他对商业环境中“氛围经济”、“体验价值”的思考。

在商业空间设计、品牌活动策划、客户体验提升等方面,融入恰当的音乐元素,能够显著增强场景的吸引力和用户的参与感、认同感,这正是音乐艺术对商业创新的独特贡献。而本次展览中“视听一体”的沉浸式设计,正是这种跨界智慧的集中体现,将音乐的氛围营造能力与书法的视觉感染力相结合,创造出全方位的艺术体验,也为商业场景的体验创新提供了有益借鉴。

可以说,徐晔的综合艺术素养,为他提供了一种“全景式”的商业视野。他能够从不同艺术门类中汲取灵感,将看似不相关的领域打通,从而发现新的商业机会,构建独特的竞争优势。书法的结构美、诗歌的意境美、诵读的韵律美、音乐的和谐美,共同塑造了他的审美判断力和创新思维模式,使其在复杂多变的商业世界中,能够洞察本质,化繁为简,实现“智水润墨,金石为开”的境界——以智慧的“水”滋养商业的“墨”,以坚定的信念与不懈的努力(金石),开拓商业的新蓝海与艺术的新高度。

而这种跨界融合的思维,反过来又成就了其书法展览“全书体+古老文字”的全国首创,形成了艺术与商业相互滋养、彼此成就的良性循环。

0:5900:00:0002:19:17高清倍速高清 540P2.0x1.5x1.25x1.0x0.8x50跳过片头片尾是|否色彩调整亮度明亮饱和度100对比度100恢复默认设置

七、巡展启幕:杭州硒和云创园区的文化盛事

本次“智水润墨,金石为开——徐晔(刀锋)全国书法巡展”杭州站,选址于西湖区硒和云创园区,具有深刻的象征意义。该园区作为科创企业的聚集地,代表着创新、科技与未来;而书法艺术则是中华优秀传统文化的核心载体。徐晔将传统书法艺术引入现代科创空间,本身就是一次生动的“智水润墨”实践,是古老智慧与现代科技的对话,是文化传承与时代创新的交融。

杭州作为徐晔从青年至中年人生,藏着他所有的成长蜕变与烟火日常,镌刻着他的青涩探索与沉稳扎根,更是承载着他的热爱、沉淀着他的价值与核心坐标之城。

杭州其“江南意象”的精神寄托,也是其商业策划与艺术创作的交汇点。硒和云创写字楼作为创新企业聚集地,暗合其“传统艺术进入现代空间”的理念,让书法艺术走出传统展馆,融入当代人的工作与生活场景,实现了艺术的生活化与普及化。在这里,往来的科创从业者可以近距离感受传统笔墨的魅力,古老文字与现代科技碰撞出独特的文化火花,为快节奏的科创工作注入人文气息,也让传统文化在创新土壤中获得新的生命力。

八、艺术哲思:什么是真正的书法?

徐晔的两段感言,或可视为其艺术宣言,深刻阐释了他对书法本质的理解:

1. “书法不是为了写漂亮字,而是以笔为工具,在纸上做线条的玩耍。忘却自己,寻找精神的快慰。”

2. “艺术的美妙在于创作过程与欣赏者灵魂的碰撞。若缺乏共鸣,奇葩与怪异终是糟粕。”

这种“过程艺术论”,与其商业策划中“价值创新”逻辑一脉相承——无论是策划北方的蒙古源流影视城,浙西的蒙古风情园,闽南福建平潭的海岛,还是挥毫泼墨,草书辛弃疾的《破阵子》,他始终在秩序与自由、传统与当代之间寻找平衡点。在AI技术日益渗透艺术创作的当下,这种对精神共鸣与人文价值的坚守,显得尤为珍贵。书法于他而言,不仅是艺术表达的载体,更是整合其多重身份的精神归宿——在黑白交织的线条中,商业的理性、诗歌的感性、战略的全局观,终于合而为一。

80后综合艺术创作者徐晔(刀锋)与母亲【墨刀文化】法人合影

结语:一场跨界者的文化实验

徐晔的书法展,不仅是一次艺术展示,更是一场关于“当代文人如何安身立命”的对话。从财经媒体到诗歌创作,从企业战略到笔墨修行,他证明:真正的创新,源于对多重维度的贯通。在这个强调专业化与精细化的时代,徐晔以跨界者的勇气,打破了艺术与商业、传统与现代、主流与小众的边界,构建了一个多元融合的文化生态。

正如他在即将出版的财经专著《2025,AI商业产业下的中国商业变局》中所言:“变革时代,唯有跨界者能看见全景。”而书法,或许是他整合所有身份的最后归宿——在那黑白交织的线条中,商业的理性、诗歌的感性、战略的全局观,终于合而为一。这场“全书体+古老文字”的艺术盛宴,不仅为书法艺术的当代发展提供了新的可能,更为传统文化的创造性转化与创新性发展树立了生动典范。在徐晔的笔下,古老的文字焕发新生,商业的智慧滋养艺术,而这场跨界之旅,才刚刚开始。

明年,下一座城市,徐晔与您再相见!▲(本文由《文化产业讯息报》与【墨刀传媒】联合供稿)

本次活动感谢“晨缘创享”及中国晨报融媒体中心支持

本文内容转载自:晨报之声,原标题《跨界艺术创作者徐晔(刀锋)书法个人全国独立巡展首站杭州》,版权归原作者所有,内容为原作者独立观点,不代表本站立场。所涉内容不构成投资消费建议,仅供读者参考。